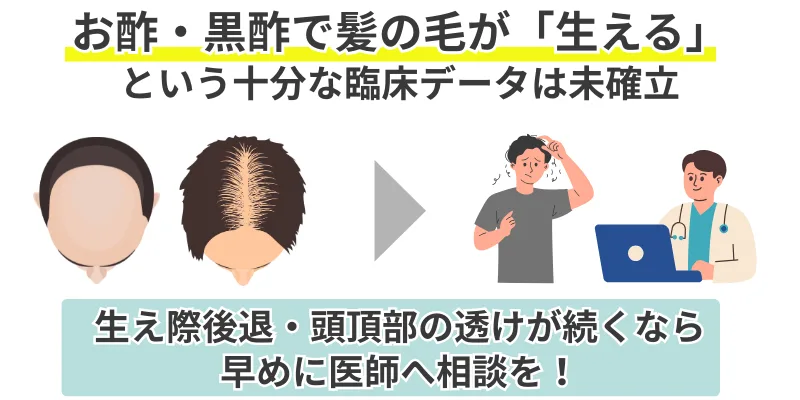

先に結論をお伝えすると、お酢・黒酢で発毛(髪が生える)が起こることを示す高品質な臨床的根拠は、現時点で確認されていません。

国内外の皮膚科ガイドラインにおける標準治療は、ミノキシジル外用やフィナステリド/デュタステリド内服などであり、お酢・黒酢は治療選択肢として記載されていません。

本記事では、期待できること/できないことの線引きを明確にしながら、

・安全な使い方(外用時の希釈・接触時間、飲用時の歯や胃への配慮)

・医学的に実証された発毛治療との上手な併用

について、独自の見解も交えて解説します。

薄毛の原因がAGAだった場合、進行性の病気のため「とりあえずまだ放置でいいや」はリスクが高いです。

すぐにでもAGAかどうかを判断したい方は無料診断を行っているオンラインクリニックで診てもらいましょう。口コミが良いのはDMMオンラインクリニックです。

公式/詳細:DMMオンラインクリニック

※根拠の出典は本文各所および文末に明記

※本記事は一般的な情報提供であり、個々の診断・治療の代替ではありません。効果には個人差があります。

お酢・黒酢だけで髪が生える根拠は未確立。ただし髪・頭皮ケアにはプラスの作用も

お酢・黒酢で「髪が生える/増える」という発毛効果は臨床的に未確立です。

国内外の皮膚科ガイドラインが提示する標準治療(ミノキシジル外用、フィナステリド/デュタステリド内服 など)にお酢や黒酢は含まれていません。

そのため、発毛促進・毛母細胞活性化・毛包刺激・成長期延長・休止期短縮といった毛包サイクルの直接的な変化を、お酢単体で再現する根拠は示されていないと考えるのが妥当です(日本皮膚科学会ガイドライン2017、AAD より参照)。

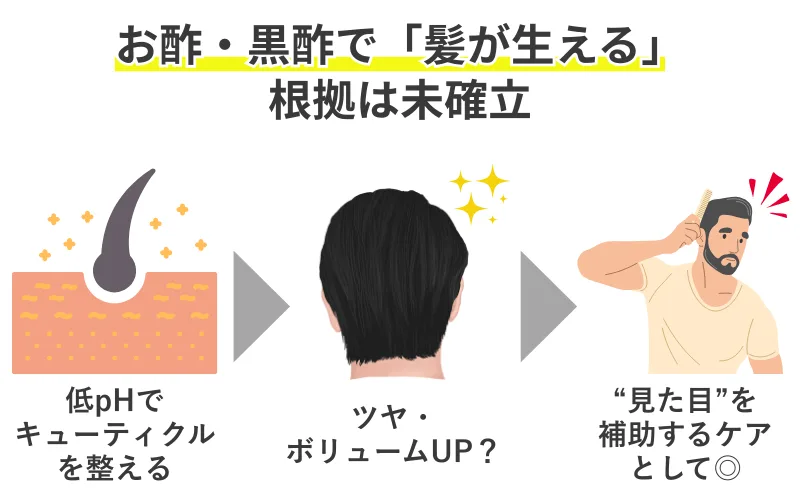

一方で、低pHや成分特性によってキューティクルが整い、ツヤ・コシ・ハリが出て見た目のボリュームアップを感じることはあります。

これは髪質改善やスタイリング性の向上に近い“見た目の変化”で、増毛や脱毛抑制そのものとは切り分けて考えるのが安全です(感じ方には個人差があります)。

また、AGA(男性型脱毛症)はDHT(ジヒドロテストステロン)が関与する進行性で、

・フィナステリド/デュタステリドは原因物質を減らす薬

・ミノキシジルは発毛の働きを高める薬

として用いられます。

頭皮血流の改善や栄養補給(毛乳頭)だけで十分な効果を出すのは難しいため、お酢・黒酢は日常ケアの“補助”として位置づけるのが現実的です。

お酢・黒酢の基礎知識と髪への関わり

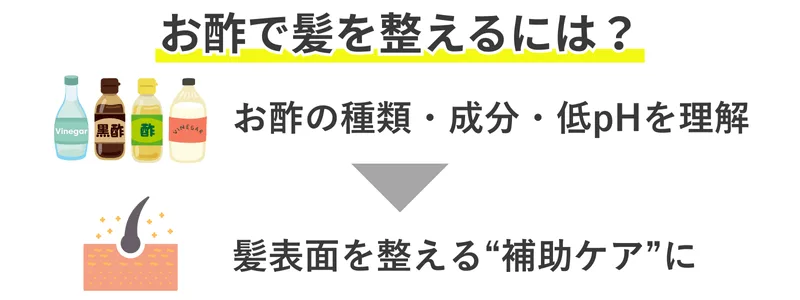

種類や成分の違いは、髪の“整い方”や使いやすさに影響します。

ここでは米酢・りんご酢・黒酢の特徴と、髪表面への基本的な関わりだけを短く確認します。

お酢の種類と特徴(米酢/りんご酢/黒酢)

お酢は糖を発酵させてつくる酸味の調味料で、原料や製法によって風味と栄養の“濃さ”が少しずつ異なります。

米酢

→クセが弱く日常使い向き。ヘアケアでも扱いやすい。

りんご酢

→果実由来の香り。酢リンスで匂いが気になりにくいと感じる人も。

黒酢

→長期発酵・熟成でアミノ酸などの含有が相対的に多いのが特長。飲用レシピや調理に使いやすい。

どの種類でも“発毛”との直接的な因果は別問題で、用途はあくまで髪表面のコンディショニングや食事での栄養補給という位置づけが安全です。

黒酢の栄養成分(アミノ酸・ビタミンB群・有機酸)と毛髪への理論的効果

黒酢には、

・アミノ酸(必須アミノ酸/BCAAを含む)

・ビタミンB群(B2・B6・ビオチン含む)

・有機酸(酢酸・クエン酸など)

が含まれます。

髪はケラチンというタンパク質でできており、

・食事からのタンパク質合成サポート

・亜鉛などの微量栄養素

これらは毛乳頭への栄養補給という一般論では説明できます。

ただし、栄養をとる=髪が太くなる/増えるとすぐに結びつけて考えないのが大切です。

より現実的には、“髪質が整う”“コシ・ハリを感じる”といった体感レベルの変化として捉えるのが妥当です(個人差あり)。

発毛促進・毛母細胞活性化・毛包刺激といった発毛サイクルの直接効果は別途の話です。

お酢のpHとキューティクル引き締め作用の仕組み

髪表面(キューティクル)はアルカリ側で開きやすく、酸性側で閉じやすい性質があります。

お酢は酸性なので、

すすぎで一時的に髪表面を酸性寄りに整える

↓

キューティクルが引き締まって摩擦が減る

↓

その結果、ツヤ・まとまり・ボリューム感(見た目)が良く感じられる

ということがあります。

この“引き締まり”は髪表面のコンディショニングであり、増毛や脱毛抑制そのものとは切り分けて考えてください。

刺激・匂い・残留のリスクや使い方のコツは、後述の「安全なやり方」で具体的に解説します。

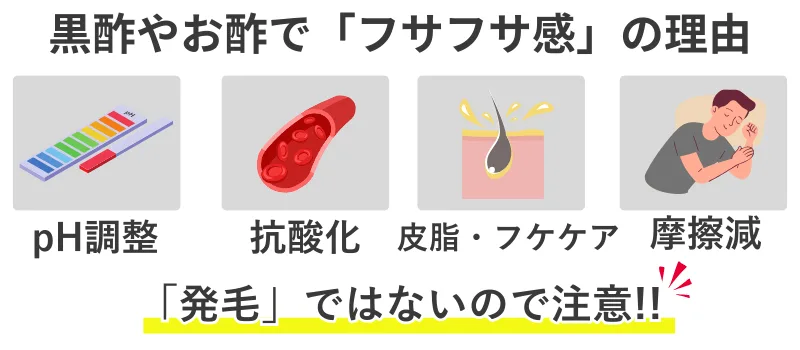

黒酢やお酢が「フサフサ」に近づけるとされる作用機序

お酢は酸性(低pH)という性質と成分特性によって、髪質改善(ツヤ・コシ・ハリ)やボリューム感など“見た目”に関わる変化を支える可能性があります。

ただし、発毛促進・毛母細胞の働きの強化・毛包の成長期延長といった毛包サイクルの変化とは別の話です(PubMed より参照)。

血行促進による頭皮血流改善

整った頭皮環境は頭皮血流の維持に役立ち、スタイリング時の根元の立ち上がりが良く見えることがあります。

お酢そのものが強い血管作用を示す根拠は乏しいため、ここでのポイントは、頭皮を清潔・適度なpHに保つこと+頭皮マッサージ、などの“合わせ技”です。

結果としてボリュームアップやフサフサ感を体感する人がいますが、DHT抑制などのAGAメカニズムとは異なります。

抗菌作用によるフケ・皮脂バランスの改善

酸性環境は一部の微生物が増えにくい条件になり得ます。

皮脂バランスが整えばフケやベタつきが落ち着き、見た目の清潔感やボリューム感が戻ることも。

とはいえ、脂漏性皮膚炎や持続するフケの第一選択は医薬品成分であり、お酢は補助策と考えるのが安全です。

抗酸化成分による頭皮の老化予防

黒酢にはポリフェノールやアミノ酸が含まれ、酸化ストレスに対する理論的なサポートが語られることがあります。

これが直接脱毛抑制や太くなることに結びつくエビデンスは限定的ですが、髪が健康になる感覚や髪質改善の一助として取り入れる人はいます(食事全体の栄養療法の一部として考えるのが現実的)。

毛髪のボリューム感・コシ・ハリ向上(見た目改善)

お酢の低pHでキューティクルが引き締まり、摩擦と静電気が減ると、ツヤやまとまり、コシ・ハリが出やすくなります。

根元が潰れにくくなることでボリューム感が増し、見た目の若返りにつながることも。

ただしこれはスタイリング性の向上であって、増毛や発毛治療の代わりにはなりません。

育毛・増毛を狙う場合は、次章以降の安全な使い方と、医薬品による発毛治療の活用を前提にしましょう。

お酢リンスの安全なやり方(シャンプー後)

効果よりもまず安全性が大切です。

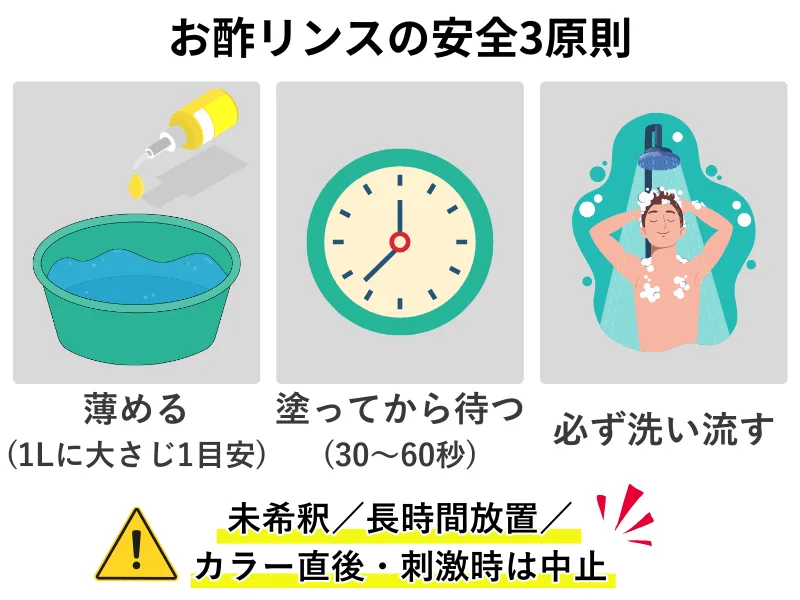

原則は薄めて、短時間で、必ず洗い流す。未希釈や長時間放置は避けましょう。

持続するフケや脂漏性皮膚炎は医薬品シャンプー(ケトコナゾール、ピリチオン亜鉛など)が標準で、お酢は補助的ケアという位置づけです(AAD より参照)。

また、未希釈の酢で化学熱傷が起きた症例報告もあります(PMC より参照)。

刺激や痛み、赤みを感じたら中止し、必要に応じて受診してください。

希釈比率(目安:お湯1Lに大さじ1)と接触時間

- STEP1目安

お湯1Lにお酢大さじ1(約15mL)程度から。まずはさらに薄めに設定し、問題がないか確認します。

- STEP2使い方

シャンプー後に全体へ回しかけ、30〜60秒ほどなじませてからしっかり洗い流す。塗りっぱなし(放置・つけたまま就寝)はNG。

- STEP3目や傷口に触れないよう注意

前腕などで簡易パッチテストをしてから始めると安心です。

- STEP4仕上げ

ぬるめ〜やや冷たい水で軽くすすぐと、キューティクルの整いを実感しやすいことがあります。

週あたりの頻度と髪質別アレンジ(乾燥/脂性/敏感肌)

乾燥毛・ダメージ毛

→週0〜1回から。薄め&接触は短め。保湿系のトリートメントと併用。

脂性頭皮・ボリュームが出にくい

→週1〜2回まで。根元中心に軽くなじませ、必ず洗い流す。

敏感肌

→希釈をさらに強め、接触は30秒未満。ピリつきや赤みが出たら中止。

仕上げにやさしい頭皮マッサージはOKですが、強くこすらないこと(摩擦で抜け毛を招かないため)。

カラー直後・敏感肌での注意点と代替案(クエン酸リンス)

カラーやパーマ直後48〜72時間は頭皮が不安定になりがち。お酢リンスはいったん控えるのが無難です。

刺激が気になる方は、クエン酸を“ごく少量”に薄めたリンスに切り替える手もあります。

必ず薄めから始め、短時間で流すことを徹底。製品の使用方法に従ってください。

いずれの場合も異常を感じたら中止し、改善しなければ受診をしましょう。

匂い対策のコツ

・りんご酢など匂いが穏やかな種類を選ぶ。

・必ず十分にすすぐ(残留が匂いの原因になりやすい)。

・仕上げにドライ前の冷風や時間をおいて自然乾燥で匂いを飛ばす。

・匂いが気になる日は使用をお休みする/濃度をさらに下げる。

お酢は髪質改善(ツヤ・コシ・ハリ、ボリューム感)という“見た目”の補助にとどめ、増毛や脱毛抑制=発毛治療の代替とは考えないのが安全です。

他の洗髪法も検討している方は、リスクや失敗例まで整理したこちらも参考にしてください。

>>シャンプーをやめたらどんどん髪が増えていく?頭皮リスクと失敗例・医療的アプローチ

飲む黒酢の摂り方と髪への影響

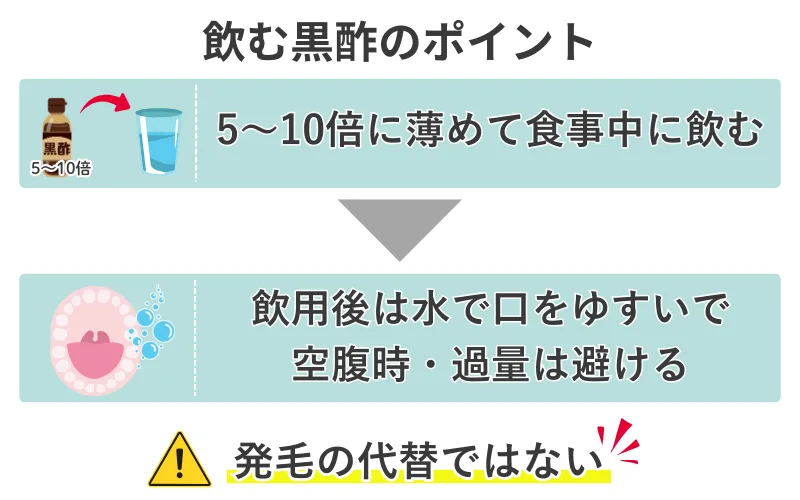

飲用の目的は発毛ではなく、日々の栄養ケア(栄養療法の一部)として無理のない範囲で取り入れることです。

髪が生えることを期待しすぎず、胃や歯への配慮を最優先にしましょう。

簡潔に解説します。

摂取方法(炭酸割り/ヨーグルト/料理への利用)

基本

→水や炭酸水で5〜10倍程度にしっかり希釈。いきなり濃くしない。

飲み方

→食事中〜食後にコップ1杯分をゆっくり。空腹時や就寝直前は避けると無難。

アレンジ

→ヨーグルトに小さじ1を混ぜる、ドレッシングや酢の物として使うなど、料理に分散させると刺激が少ない。

匂いが苦手なら

→りんご酢ベースや蜂蜜少量で飲みやすく(糖分摂りすぎに注意)。

タンパク質合成・ケラチン生成サポートの理論

髪の主成分はケラチン(タンパク質)。

黒酢には

・アミノ酸(必須アミノ酸/BCAA)

・ビタミンB群 などが含まれ、食事全体の栄養バランスと合わせて考えると、タンパク質合成や毛乳頭への栄養補給を後押しする“理屈”はあります。

ただし、これらは髪質改善(コシ・ハリ、ボリューム感)を感じることがあるといった体感レベルの話で、発毛促進・毛母細胞活性化・毛包刺激といった発毛サイクルの直接効果とは別物です。

体重の増減と薄毛の関係も見逃せません。無理な減量は栄養不足で脱毛を招くことがあります。詳しくは下記ページよりご覧ください。

>>痩せたら髪が生えたって本当?薄毛改善との関係と注意点を徹底解説

胃酸過多・酸蝕症リスクと過剰摂取の回避策

希釈は徹底(5〜10倍)

→大量摂取を避ける(目安:小さじ1〜大さじ1/回を上限に自分の体調で調整)。

食事中〜食後に摂る

→空腹時は胃への刺激になりやすい。

歯のケア

→飲用後は水で口をすすぐ。すぐに歯を磨かない(エナメル質が軟らかい可能性があるため)。ストローを使うのも有効。

違和感が出たら中止(胸やけ・胃痛・歯のしみなど)

→症状が続く場合は受診。

薬との相互作用・妊娠授乳期の注意

持病や薬がある場合(胃腸疾患、糖代謝に関わる薬、カリウムに影響する薬など)は、始める前に主治医へ相談しましょう。

妊娠・授乳中は控えめにし、体調変化があれば中止してください。

医薬品による発毛治療とは役割が違うため、併用する場合は医師の指示を優先しましょう。

お酢・黒酢を使った人の口コミと実感

各種Webメディア、SNS、掲示板などを参考に、口コミや体験談を要約しました。

以下は個人の感想であり、発毛効果を保証するものではありません。

髪質改善を感じた人の声

黒酢を炭酸で割って3か月ほど続けました。髪が増えたというより、ツヤとコシ・ハリが出てボリューム感が少し戻った印象です。朝のセットが楽になり、見た目の若返りを感じました(※体感には個人差あり)

(40代男性・営業職)

抜け毛減少を感じた人の声

酢リンスを週2回。フサフサ感というより、パサつきが落ち着いて指通りが良くなりました。抜け毛予防については大きな変化はわかりませんでしたが、髪質改善の実感はあります。薄毛予防やAGA対策には別のケアも必要だと感じています。

(30代女性・事務職)

途中でやめた人の声

匂いが気になって長続きしませんでした。頭皮のベタつきは軽くなった気がしますが、ふんわり感は一時的。今はクエン酸リンスや市販の医薬部外品シャンプーに切り替えています。

(30代男性・接客業)

効果をあまり感じなかった人の声

黒酢を毎日飲んでも、抜け毛はほとんど変わりませんでした。健康管理としては続けていますが、増毛や発毛促進の実感はありません。髪が伸びるのが早くなった感じはします。発毛治療は医療機関で相談した方が早いと感じました。

(50代男性・自営業)

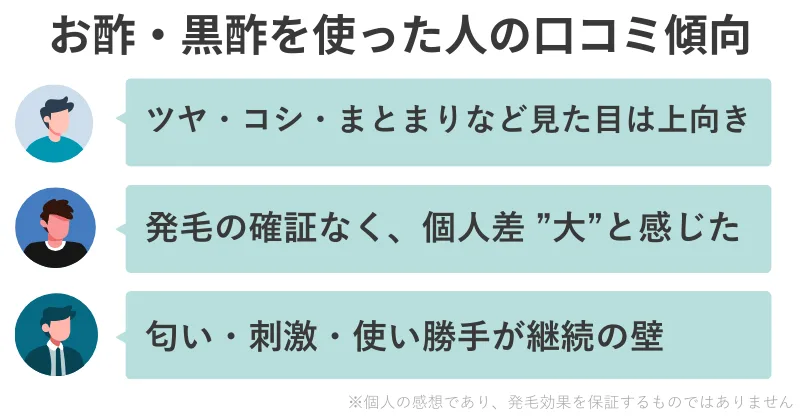

口コミからわかること

共通しているのは、髪質改善(ツヤ・コシ・ハリ)やスタイリングのしやすさなど、“見た目の変化”が中心という点です。

抜け毛の減少や毛が太くなるといった変化は個人差が大きく、明確ではないのが正直なところ。

匂い・刺激・使い勝手が継続の壁になりやすく、希釈・短時間・しっかり洗い流すが前提です。

結論として、お酢・黒酢は日常のコンディショニングの補助にとどまります。

発毛サイクルを変える目的なら、

・ミノキシジル(発毛の働きを高める)

・フィナステリドやデュタステリド(抜け毛の原因物質DHTを減らす)

といった医薬品による治療を、医師と相談して検討するのが現実的です。

お酢や黒酢と育毛・発毛に関するよくある質問【FAQ】

- Q黒酢を飲めば髪が増えますか?

- A

栄養面のサポートにはなり得ますが、発毛を示す臨床的根拠はありません。AGAなど進行性の薄毛は、医師が用いるミノキシジル外用/フィナステリド・デュタステリド内服といった治療が基本です。

- Qお酢リンスで抜け毛は減りますか?

- A

フケやベタつきの軽減、髪のまとまり向上などの見た目の改善はあり得ますが、抜け毛そのものを確実に減らすエビデンスはありません。刺激を感じたら中止してください。

- Qお酢はAGA(男性型脱毛症)にも効きますか?

- A

AGAの主因はDHTで、お酢では原因のコントロールはできません。医師の評価と標準治療を前提に、日常ケアとしてお酢を補助的に取り入れるのが現実的です。

- Q頭皮マッサージとお酢の併用は有効?

- A

リラックス効果や血行の自覚は得られる場合がありますが、発毛の保証にはつながりません。お酢は必ず薄めて短時間で洗い流すこと、痛み・赤みが出たら中止することが重要です。

ここが分かれ道:AGAの進行サインと医療の選択肢

お酢・黒酢が担えるのは、髪表面を整えて見た目のボリューム感やツヤを底上げする“日常ケア”の領域です。

一方で、発毛サイクルそのものを変える作業は医薬品による発毛治療の範囲になります。

見た目の整えと医療による介入を混同せず、どこで舵を切るかを早めに見極めることが大切です。

AGAのメカニズム(DHT・毛母細胞への影響)

AGAは、体内で生成されるDHTが毛包に作用し、成長期を短くして毛が細く短くなっていく過程が中心にあります。

はじめは「髪が細く、コシ・ハリが落ちた」と感じる程度でも、次第に頭頂部のボリューム低下や生え際の後退が目立つようになります。

家族に同様の薄毛がある場合は進行しやすく、何となく“セットが決まらない日”が増えてきたら、写真で経過を残しておくと、変化を客観的に把握できます。

ここで重要なのは、お酢によるコンディショニングではDHTの影響を止められないという現実です。

DHTが関わる脱毛は、基本的に医療で扱うべきテーマになります(AAD より参照)。

自己ケアと発毛治療の境界線

睡眠・栄養・ストレス管理、やさしい頭皮マッサージ、整髪料の見直し。

こうした自己ケアは、髪質改善や抜け毛予防の土台づくりに役立ちます。

しかし、DHTを減らすことや発毛の働きを高めることは自己ケアだけでは難しく、

・薄毛の進行が写真でも分かる

・ボリューム感が3〜6か月で右肩下がり

・家系的に進行が早い

といったサインがあれば、早めに医師へ相談を。

お酢・黒酢はその後も補助ケアとして並走できますが、発毛治療の代わりにはなりません。

オンライン診療でできるAGA治療(ミノキシジル・フィナステリド・デュタステリド)

医療の基本は二本柱です。

ミノキシジルは発毛の働きを高めるアプローチで、細くなった毛の成長を後押しします。

フィナステリド/デュタステリドはDHTを減らすアプローチで、進行抑制の軸になります(AAD より参照)。

症状や体質に合わせて単剤または併用が選ばれ、変化の有無は3〜6か月を目安に、同じ条件で撮った写真で確認していくのが実践的です。

いずれも副作用や注意点があるため、処方適否や用量は医師の指示に従ってください。

自己判断での中断・過量、通販の無承認品はリスクが大きくおすすめできません。

DMMオンラインクリニックAGA治療の特徴とおすすめの理由

DMMオンラインクリニックAGA治療の利用者46名から口コミ評判を独自調査しました。

DMMオンラインクリニックのオンライン診療はコスパが良く、自宅から診察〜処方〜配送までワンストップででき、通院の負担を抑えつつ継続に集中できます。

※DMMオンラインクリニックはオンライン診療のプラットフォームサービスです。診療は提携先医療機関である、医療法人社団DMHが行っています。

※自由診療であり、保険適用外となります。

経過の共有や用量調整の相談がしやすく、プライバシーにも配慮された体制が整っています。

費用や取り扱い薬、想定される副作用への対応は、診療時に必ず確認してください。

効果には個人差があり、治療の適否は医師の判断が前提です。

一歩踏み出す目安は、

「スタイリングで隠せない日が増えた」

「写真で地肌の透けがはっきりした」といったサインが続くとき。

発毛サイクルに働きかける治療は早めが取り組みやすく、お酢・黒酢は日常ケアの補助として併用する

この役割分担が、現実的で安全な選択肢になります。

無料診断を行っているので、薄毛の原因を一度診てもらうのがおすすめです。

公式サイトはこちらです。

まとめ|お酢は髪のケアの一助、発毛は医療で検討を

お酢・黒酢で髪が生えるという臨床根拠は現時点で不十分です。

期待できるのは、低pHでキューティクルが整うことによるツヤ・コシ・ハリやボリューム感などの“見た目の改善”であり、発毛サイクルの変化とは別物です。

使うなら薄める・短時間・必ず洗い流す(飲用は十分に希釈し、胃と歯への配慮を)。

一方、AGAは進行性のため、ミノキシジル外用やフィナステリド/デュタステリド内服など医師の管理下での発毛治療が基本です。

早めに相談し、写真で経過管理しながら進めましょう。

オンラインで始めたい方はDMMオンラインクリニックなどで医師に相談し、お酢は日常ケアの補助として併用するのが現実的です。

詳細はこちら