「シャンプーをやめたらどんどん髪が増えていくのか?」という疑問に、まず結論から。現時点でそれを裏づける強い医学的根拠はありません。

頭皮を清潔・快適に保つことは推奨されており(米国皮膚科学会/AAD)、薄毛(AGA)は主にDHTによる毛包のミニチュア化が要因で、洗髪の有無とは別軸です(日本皮膚科学会ガイドライン)。

本記事では、やめる/減らす前に知っておきたいリスクと適性の見極め方、ありがちな失敗例、安全に試す段階的ステップ、そして医学的に有効性が示されている治療まで、公的・学術ソースに基づき整理します。

薄毛が不安な場合、AGAを疑いましょう。

AGAは進行性の病気であり、「とりあえず様子を見るか」「放置でいいか」というような行動自体がリスクになりかねません。毛根が死滅してからは遅いです。

そこでおすすめなのが、無料診断を行っているオンラインクリニックで診てもらうことです。

記事後半で解説しますが、すぐにでも公式をチェックしたい方は以下からご覧いただけます。

公式/詳細:DMMオンラインクリニック

※本記事は一般情報であり、個別の診断・効果保証を行うものではありません。受診の判断は医師とご相談ください。

シャンプーをやめたらどんどん髪が増えていくって本当?結論と理由

ネットや書籍の体験談は目を引きますが、再現性の高いエビデンスは限定的です。

日本皮膚科学会のQ&Aは「自分に合う洗浄剤を選び、乾燥/油っぽさが過度にならない頻度で」の洗髪を推奨し、AGAの主因はDHTと整理されています。

まずは増毛の期待よりも、頭皮衛生の最適化と原因の切り分けを優先しましょう。

ネットや書籍で広まった主張の背景

「シャンプーをやめたら髪が増える」という考えは、もともと個人の体験談や一部書籍から広まりました。

中には、洗浄成分による頭皮刺激や皮脂の取りすぎが抜け毛の原因と考え、「湯洗いや水洗いに変えて発毛を実感した」という声もあります。

インターネットやSNSの普及により、こうした個別の成功体験が切り取られて拡散されやすくなり、誰にでも当てはまる方法と誤解されがちです。

ただし、これらの主張は条件や背景がまちまちで、皮脂分泌量・頭皮状態・生活習慣などの違いを考慮していない場合も多く見られます。

つまり、情報源の再現性や科学的裏付けは十分とは言えないのです。

医学的根拠が乏しいとされる理由

日本皮膚科学会のQ&Aでは、洗髪に関して「自分に合うシャンプーを使い、乾燥や油っぽさが過度にならない頻度で洗う」ことが推奨されています(日本皮膚科学会Q&A より参照)。

これは、洗髪の目的が頭皮環境を清潔に保ち、皮脂やフケ、汗、スタイリング剤を取り除くことにあるためです。

一方、シャンプーをやめると髪が増えるという主張には、発毛や脱毛抑制に関する確かな臨床試験やガイドラインの推奨が存在しません。

洗髪頻度と発毛の因果関係を直接示すエビデンスは乏しく、脱毛症の多くは遺伝やホルモン(特にDHT)による影響が大きいとされています。

つまり、洗髪の有無は頭皮の快適さやトラブル予防に影響しても、毛髪数そのものを増やす直接的な方法とは言えないのが現状です。

髪の成長と頭皮衛生の関係(DHTとAGAの基礎)

髪の成長は、以下の毛周期で進みます。

| 成長期(アナゲン期)→退行期(カタゲン期)→休止期(テロゲン期) |

このサイクルに影響を与える大きな要因の一つが、男性ホルモン由来のDHT(ジヒドロテストステロン)です。

DHTは5α還元酵素という酵素によってテストステロンから変換され、毛包を徐々に小型化(ミニチュア化)させ、髪が細く短くなり、やがて発毛が減少します。

この現象が、いわゆる男性型脱毛症(AGA)のメカニズムです。

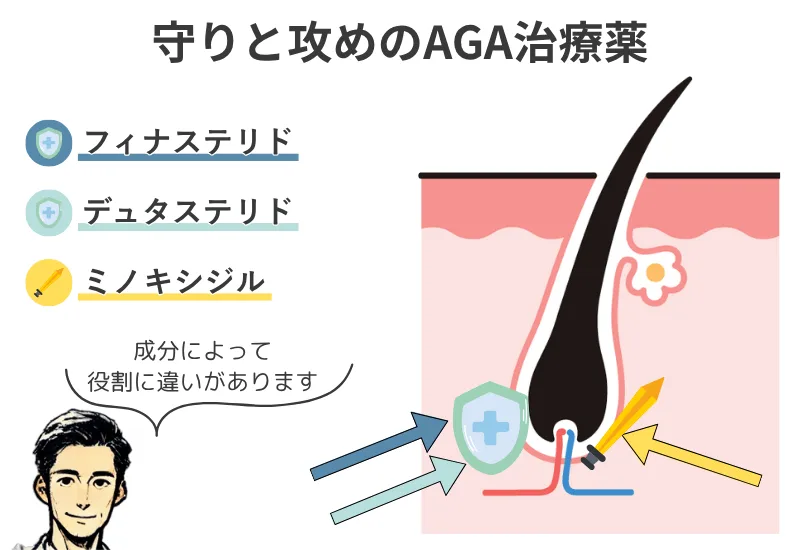

日本皮膚科学会のAGAガイドライン2017では、フィナステリド・デュタステリド(5α還元酵素阻害薬)は脱毛の進行を抑える効果、ミノキシジルは発毛促進効果があるとされています(男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン2017年版 より参照)。

これらは、DHTによる毛包ミニチュア化を抑える、または成長期を延長させることを目的としています。

したがって、もし薄毛の原因がAGAであれば、洗髪習慣の見直しだけでは改善が難しいケースが多く、医療的アプローチが必要になる可能性があります。

シャンプーをやめた場合の頭皮・髪への影響とリスク

シャンプーをやめると、

「皮脂の分泌が自然に整う」

「頭皮環境が改善する」という意見もあれば、

「臭いやフケ、かゆみが悪化する」という声もあります。

実際の影響は、皮脂量・頭皮のバリア機能・常在菌のバランスなどによって大きく変わります。

ここでは、洗髪を控えた場合に起こり得る頭皮と髪の変化、そして放置すると発生しやすい具体的なリスクについて、医学的知見を交えて解説します。

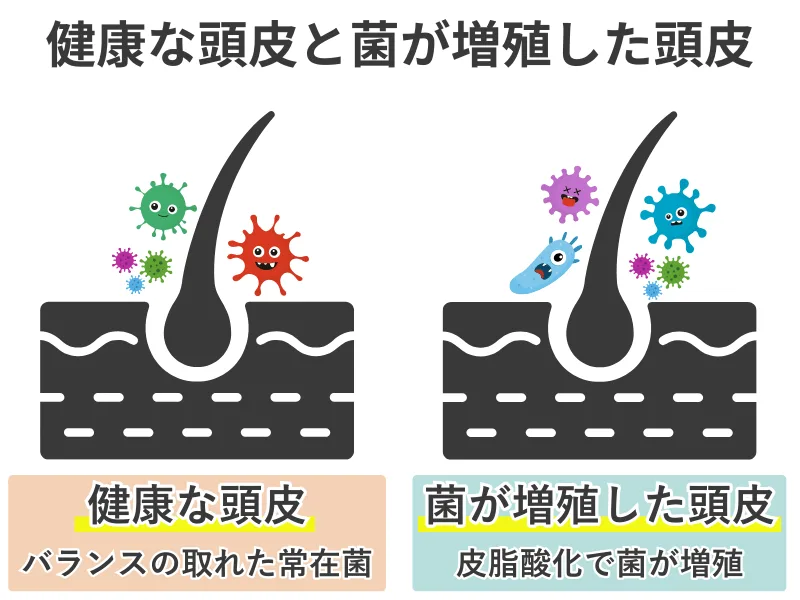

皮脂・常在菌・頭皮バリアの変化

シャンプーをやめると、頭皮の皮脂量は徐々に増加します。

皮脂は本来、外部刺激や乾燥から頭皮を守る重要な保護膜ですが、過剰になると酸化して変質し、常在菌(マラセチア属など)のバランスが崩れることがあります。

皮膚表面には善玉・悪玉といった単純な区別ではなく、多様な常在菌が共生しています。

健康な頭皮ではこれらのバランスが保たれていますが、皮脂の過剰やpH変化が起こると、炎症を引き起こす菌が優位になりやすくなります。

米国皮膚科学会(AAD)も脱毛患者向けの基本ケアとして、やさしいシャンプーで定期的に洗浄することを推奨しています(AAD公式 より参照)。

洗髪を控えすぎた場合に起きやすいトラブル(フケ・かゆみ・炎症)

極端に洗髪を減らすと、皮脂や古い角質、汗、スタイリング剤が蓄積します。

この環境はマラセチア菌の増殖を助長し、脂漏性皮膚炎などの炎症性疾患を引き起こしやすくなります。

脂漏性皮膚炎の症状には、脂っぽいフケ、強いかゆみ、頭皮の赤みなどがあり、慢性化すると掻きむしりによる頭皮損傷や、二次感染からの一過性脱毛を招くこともあります。

2015年の総説では、脂漏性皮膚炎の管理には抗真菌成分(ケトコナゾールなど)や抗炎症成分を含むシャンプーの使用が有効であると報告されています(PMC より参照)。

頭皮トラブルが脱毛を招くメカニズム

頭皮トラブルが続くと、炎症によって毛包周囲の血流や栄養供給が低下し、髪の成長期が短縮することがあります。

さらに、炎症が慢性化すると、毛包の構造自体にダメージが及び、回復に時間がかかる場合もあります。

抗真菌成分の一つであるケトコナゾールは、脂漏性皮膚炎の改善だけでなく、AGAの補助効果が示唆された研究もあります(PubMed より参照)。

これは炎症の抑制と頭皮環境の改善が、間接的に発毛を助ける可能性を示しています。

したがって、洗髪をやめたことで頭皮トラブルが悪化した場合は、自然に任せるよりも早期に原因を特定し、洗髪習慣や使用製品の見直し、必要に応じた医療的対応を行うことが重要です。

もし洗髪を減らす方法や湯洗い(いわゆる湯シャン)についてさらに知りたい場合は、関連解説記事「湯シャンでハゲるって本当? メリットとデメリットと向いている人の特徴」も参考にしてください。

ここでは、湯シャンの可否や注意点を、向き不向きの観点から詳しく紹介しています。

シャンプー洗髪頻度を減らすことが向いている人・向いていない人

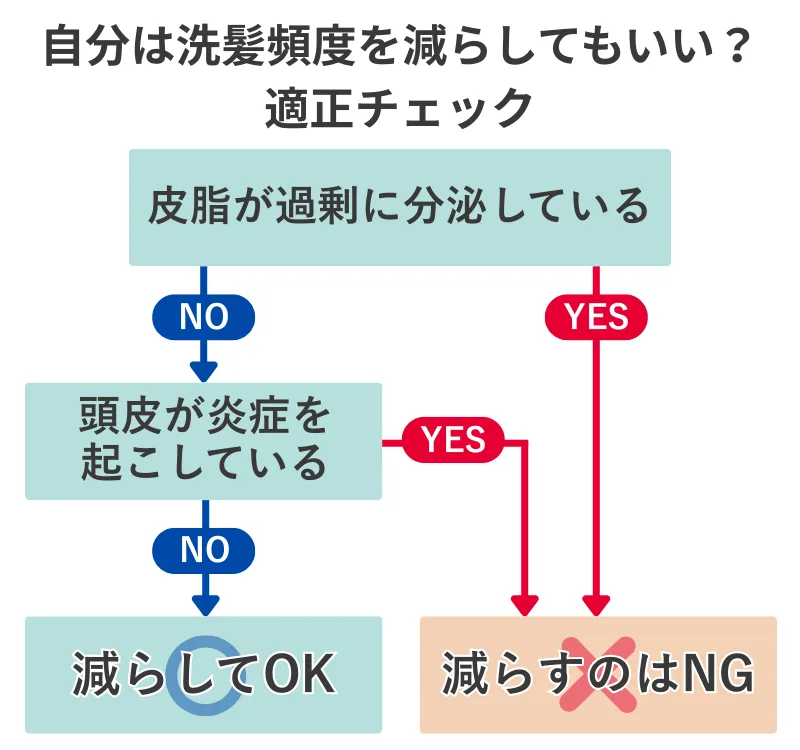

「毎日洗髪すべきか、それとも減らしてもいいのか」は、頭皮の状態や生活習慣によって答えが変わります。

2021年に発表された調査では、週5〜6回の洗髪頻度で頭皮の快適さや満足度が高い傾向が報告されており(PMC より参照)、極端に減らすことは万人向けではないことが示唆されています。

ここでは、頻度を減らしても問題が少ない「向いている人」と、減らすことでトラブルが起こりやすい「向いていない人」の特徴を整理します。

加えて、自分に合うかを事前に判断できるセルフチェックリストも用意しました。

向いている人の特徴(低皮脂・整髪料不使用・乾燥肌傾向)

皮脂分泌量が少ない

→乾燥肌や加齢により皮脂量が低下している人は、毎日洗髪しなくても頭皮環境が大きく崩れにくい傾向があります。

整髪料をほとんど使わない

→ワックスやスプレーなど油分の多い整髪料は、残留すると酸化・臭い・毛穴詰まりの原因になります。使用しない人は汚れ蓄積のリスクが低いです。

汗をかく機会が少ない

→室内作業中心で運動量が少ない場合、皮脂や汗の分泌が控えめで、汚れが付きにくい環境です。

皮膚トラブルが少ない

→かゆみやフケ、炎症の既往がない人は、多少洗髪を減らしても症状悪化のリスクが低めです。

向いていない人の特徴(皮脂多め・発汗多い・頭皮炎症持ち)

皮脂分泌量が多い

→脂性肌の人は皮脂が酸化しやすく、臭いやベタつきの原因になります。洗髪を減らすと脂漏性皮膚炎のリスクが高まります。

発汗量が多い

→運動習慣がある、外仕事が多い、夏場に汗をかきやすい人は、皮脂と汗が混ざって雑菌が繁殖しやすい状態になります。

整髪料を毎日使う

→油分や樹脂成分は水だけでは落ちにくく、頭皮トラブルの原因になります。

頭皮炎症やフケの症状がある

→既にトラブルを抱えている場合、洗髪頻度を減らすことで悪化する可能性があります。

判断に使えるセルフチェックリスト

以下のチェック項目を使って、自分が「頻度を減らしても大丈夫」かどうかを判断してみましょう。

3項目以上が当てはまれば減らす適性が高い可能性がありますが、症状が出た場合は速やかに洗髪頻度を戻してください。

チェック項目

・皮脂量が少なく乾燥肌気味である

・整髪料をほとんど使わない

・汗をかく機会が少ない

・頭皮のかゆみや赤みがない

・フケがほとんど出ない

・室内作業が多く、外での活動は少ない

チェックが2つ以下の場合は、無理に頻度を減らさず現状維持をおすすめします。

ただし、適性があっても油断は禁物です。次では、頻度を減らす際に起こりがちな失敗例と誤解を解説します。

よくある失敗例と誤解されやすいポイント

洗髪頻度を減らすこと自体は、頭皮環境によっては適している場合もあります。

しかし、「髪に良いはず」と思い込んで方法や期間を誤ると、かえって抜け毛や薄毛の進行を招くケースもあります。

ここでは、実際によく見られる失敗例や誤解されやすい考え方を取り上げ、その背景にある心理や行動パターンを整理します。

洗髪を減らしただけで進行を早めてしまったケース

薄毛の原因がAGAなどの内的要因にある場合、洗髪頻度を減らしても発毛には直接的な効果は期待できません。

むしろ、頭皮の汚れや皮脂酸化による炎症が進行を後押ししてしまうことがあります。

例として、皮脂分泌量が多い人が洗髪を週1回まで減らした結果、脂漏性皮膚炎が悪化して抜け毛が増えたケースがあります。

これは、原因(DHTによる毛包ミニチュア化)への対策を取らず、外的要因である洗髪習慣だけに注目してしまったパターンです。

「抜け毛が減った=髪が増えた」という誤解

洗髪を減らすと、物理的にシャンプー時に目にする抜け毛の本数が減ります。

このため「抜け毛が減った=髪が増えた」と錯覚しやすくなりますが、実際は抜けるタイミングが変わっただけということも多いです。

健康な人でも1日50〜100本は自然に抜けます。洗髪を控えると、これらが枕や衣服に付着するため、シャンプー時に見える本数が減っただけという可能性があります。

結果として「改善した」と思い込み、根本原因への対策が遅れてしまう危険があります。

体験談をそのまま信じてしまうリスク

ネットや書籍には「洗髪をやめたら髪が増えた」という体験談が多数あります。

しかし、こうした情報は本人の体質・生活習慣・薄毛のタイプに強く依存しており、そのまま自分に当てはまるとは限りません。

特にAGAのように進行性の脱毛症では、時間をかけるほど回復が難しくなる傾向があります。

体験談を信じて長期間様子を見た結果、医療的介入のタイミングを逃すケースも少なくありません。

参考にするのは構いませんが、必ず医学的根拠や自身の状態と照らし合わせることが大切です。

洗髪数減を安全に試すためのステップと注意点

洗髪頻度を減らすことを実際に試す場合、一気にやめるのではなく段階的に移行することが重要です。

急激な変化は、皮脂量や常在菌バランスの乱れを招き、頭皮トラブルや臭いの原因になります。

ここでは、実際に頻度を減らす際のステップと、注意すべき悪化サイン、そして週数回でも頭皮を健やかに保つためのシャンプー選びについて解説します。

洗髪回数を減らす際の段階的移行法

急に減らすと頭皮が不安定になるため、以下のように少しずつ移行しましょう。

- 初期1〜2週目

毎日→隔日(2日に1回)に変更

- 中期3〜4週目

頭皮状態が安定していれば週3〜4回に調整

- 長期週2〜6回の範囲で個人差あり

最終的な快適頻度を決定

整髪料を使用した日や大量に汗をかいた日は必ず洗髪してください。

また、水洗いだけの日でも、指の腹で優しく頭皮をマッサージすることで、皮脂や汚れをある程度落とすことができます。

悪化兆候(ニオイ・かゆみ・赤み・大量のフケ)が出たらやめるべき理由

頻度を減らす過程で、以下の症状が出た場合は直ちに元の洗髪習慣へ戻すか医療機関に相談してください。

・洗ってもすぐに頭皮の臭いが気になる

・持続的なかゆみ

・頭皮の赤みや湿疹

・大量のフケ(脂っぽいまたは粉状)

これらは皮脂酸化やマラセチア菌の増殖、炎症のサインであり、放置すると脂漏性皮膚炎や二次感染、脱毛のリスクが高まります。

「慣れれば治まるだろう」と様子見を続けるのは危険です。

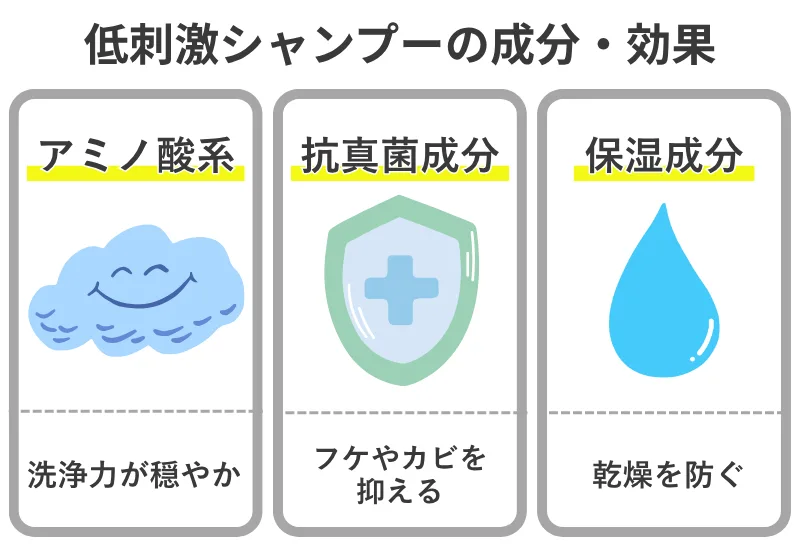

週数回の低刺激シャンプー活用(おすすめ成分例)

洗髪回数を減らしても、週に数回は低刺激シャンプーで頭皮をリセットするのがおすすめです。

低刺激シャンプーに多い成分例としては以下が挙げられます。

アミノ酸系洗浄成分(ココイルグルタミン酸Na、ラウロイルメチルアラニンNa など)

→皮脂を落としすぎず、頭皮のうるおいを保つ

抗真菌成分(ケトコナゾール、ピロクトンオラミン など)

→脂漏性皮膚炎の予防・改善をサポート

保湿成分(グリセリン、ヒアルロン酸 など)

→洗浄後の乾燥を防ぐ

製品を選ぶ際は、メントールなどの強い清涼感や過度な香料は避けると刺激を減らせます。

髪を増やしたいなら知っておくべき医学的アプローチ

「洗髪習慣を見直せば髪が増えるかも」と考える方は多いですが、薄毛の多くは毛根の健康を阻害する内的要因が関係しています。

中でも代表的なのがAGA(男性型脱毛症)で、日本皮膚科学会のAGAガイドライン2017では、発症メカニズムや有効性の高い治療法が明確に示されています。

ここでは、AGAの基本的な仕組みと、科学的根拠のある治療法、そして生活習慣との関係について整理します。

AGAの原因と進行メカニズム(DHT・毛包ミニチュア化)

AGAは、男性ホルモンの一種であるテストステロンが5α還元酵素によって変換されて生じるDHTが主な原因です。

DHTは毛包に作用し、髪の成長期を短縮させ、毛包を徐々に小型化(ミニチュア化)させます。

この変化により、髪は細く短くなり、やがて生えにくくなっていきます。

AGAは進行性であり、時間の経過とともに回復が難しくなるのが特徴です。

そのため、症状の初期段階で適切な対応を取ることが重要です。

科学的に有効とされる治療法(フィナステリド/デュタステリド/ミノキシジル)

日本皮膚科学会のAGAガイドライン2017では、以下の治療が推奨度A(強く推奨される)として挙げられています。

フィナステリド

→5α還元酵素Ⅱ型を阻害し、DHTの産生を抑える

デュタステリド

→5α還元酵素Ⅰ型・Ⅱ型両方を阻害し、DHTの産生をより広範に抑える

ミノキシジル

→毛包の血流を改善し、成長期を延長する

主な副作用はこちらです。

| フィナステリド、デュタステリド: 勃起不全、性欲減退、乳房障害、精子量減少、食欲不振、抑鬱感、かゆみ、蕁麻疹、肝機能障害など ミノキシジル: 初期脱毛、皮膚炎、動機・息切れ、頭痛・眩暈、手足・顔の浮腫、体重増加、多毛症、肝機能障害、心疾患など |

これらの治療は医師の診断と処方が必要であり、自己判断での使用は推奨されません。

また、効果の有無や副作用には個人差があるため、定期的な診察と経過観察が重要です。

生活習慣改善との併用効果

AGA治療は薬物療法が基本ですが、生活習慣の改善は治療効果を補完する役割があります。

バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動、ストレス管理は、毛髪の健康維持にプラスに働きます。

ただし、生活習慣の改善だけでAGAが完治するわけではありません。

生活習慣と薄毛対策の関係については、別記事「ランニングで薄毛が治ったは本当?セットでやるべき薄毛対策」でも詳しくまとめています。

治療と合わせて取り入れることで、より良い結果を目指せます。

医療機関で相談すべきタイミングとメリット

薄毛や抜け毛の進行は、日々の変化では気づきにくいものです。

「まだ様子を見てもいいかな」と先延ばしにしているうちに、回復の難しい段階に入ってしまうこともあります。

ここでは、受診を検討すべき進行のサイン、通院しやすいオンライン診療の利点、そして総合満足度の高いDMMオンラインクリニックでAGA相談を始める際の流れを紹介します。

※DMMオンラインクリニックはオンライン診療のプラットフォームサービスです。診療は提携先医療機関である、医療法人社団DMHが行っています。

※自由診療であり、保険適用外となります。

進行のサイン(写真比較・家族歴・抜け毛量)

写真での比較

→過去の写真と比べて、つむじや生え際の地肌が見える範囲が広がっている

家族歴

→親族に早期から薄毛が進行した人がいる場合、遺伝的要因の可能性が高まる

抜け毛量の変化

→枕や洗髪時の抜け毛が急に増えた、または細い毛が多く抜けるようになった

これらが複数当てはまる場合は、AGAやその他の脱毛症が進行している可能性があるため、早めの医療相談が望ましいです。

オンライン診療の活用法とメリット

近年は、スマートフォンやPCを使ったオンライン診療でAGA相談が可能になっています。オンライン診療のメリットは以下の通りです。

通院不要

→自宅や職場から受診でき、移動時間がかからない

人目を気にしにくい

→待合室で他の患者と顔を合わせる必要がない

柔軟な予約

→夜間や休日対応のクリニックもあり、スケジュール調整がしやすい

薬の配送

→診察後、薬が自宅に届くため継続が容易

店舗型クリニックより安価の傾向

→診察や薬の受け渡しにかかる人件費・施設維持費が抑えられるため、同条件の処方でも比較的リーズナブルな料金設定になるケースがあります。※料金はクリニックや処方内容によって異なります。

初期症状の段階で相談できるため、進行を抑えるチャンスを逃しにくくなります。

DMMオンラインクリニックの特徴と相談の流れ

DMMオンラインクリニックは、スマホやPCから予約・診察・処方までワンストップで利用できるオンライン診療サービスです。

AGA治療では、日本皮膚科学会ガイドラインで推奨されるフィナステリド、デュタステリド、ミノキシジルなどを取り扱っています(※処方の可否・用量は診察によって医師が診断)。

- STEP1公式サイトから予約

日時・診療科を選択

- STEP2オンライン診療

症状や既往歴を医師が確認

- STEP3治療方針の決定

必要に応じて薬を処方

- STEP4最短当日配達

※診療内容や薬の選択は個人の症状・体質によって異なります。効果や安全性を保証するものではありません。

公式/詳細:DMMオンラインクリニック

「シャンプーをやめたらどんどん髪が増えていく」に関するよくある質問(FAQ)

洗髪習慣や生活習慣の見直しに関しては、ネットやSNSでさまざまな意見が飛び交います。

ここでは、検索や相談の場でよく見かける5つの質問に、医学的な知見や一次情報を交えて回答します。

あくまで一般情報としての解説であり、気になる症状がある場合は医療機関にご相談ください。

- Q毎日洗髪すると抜け毛は増える?

- A

毎日の洗髪が直接的に抜け毛を増やす科学的根拠はありません。

シャンプー時に目にする毛の多くは毛周期の終わりに自然に抜ける毛で、洗髪の有無に関わらず1日50〜100本程度は抜けます。

ただし、強い摩擦や熱いお湯、刺激の強い洗浄剤は頭皮環境を悪化させる可能性があるため、やさしく洗うことが大切です。

- Q洗髪をやめると白髪は増える?

- A

白髪は主に毛母細胞のメラニン色素産生機能の低下によって起こり、洗髪の有無が直接の原因になるわけではありません。

しかし、炎症や血流低下などの頭皮トラブルが長期化すると、髪の色素形成に影響を与える可能性はあります。

頭皮を健康に保つためにも、適度な洗髪とケアは重要です。

- Q運動習慣と髪の健康の関係は?

- A

適度な運動は血流や代謝の促進、ストレス軽減などを通じて間接的に髪の健康をサポートします。

一方、過剰な発汗や紫外線曝露(ばくろ)は頭皮環境を悪化させる場合があるため、運動後は頭皮を清潔に保つことが重要です。

血流改善や運動との関係については、関連記事「逆立ちで髪がフサフサに?毎日の逆立ちが育毛につながる?」でも解説しています。

- Qシャンプーをやめると臭いはどうなる?

- A

洗髪を控えると、皮脂や汗、整髪料の残留によって臭いが強くなる傾向があります。

特に皮脂が酸化すると、特有のにおいが発生しやすくなります。

臭いが気になる場合は、低刺激シャンプーを使った週数回の洗浄や、日中の汗・皮脂対策を取り入れると良いでしょう。

- Q整髪料を使った日はどうすべき?

- A

ワックスやスプレーなどの整髪料は、水やお湯だけでは完全に落ちにくく、毛穴詰まりや皮脂酸化の原因となります。

整髪料を使用した日は、必ずシャンプーで洗浄し、頭皮に残さないようにしましょう。

特に寝る前までにしっかり落とすことで、枕や寝具への付着も防げます。

- Q書籍「シャンプーをやめると、髪が増える」は本当?

- A

同名の書籍は、著者の経験をもとにした洗髪習慣の見直しについて紹介しており、Amazonなどのレビューでも「実践して頭皮や髪の状態が良くなった」といった好意的な感想が多く見られます。

本書は具体的な方法や考え方を平易にまとめており、日常のヘアケアを見直すきっかけとして参考にする読者も少なくありません。

一方で、髪の健康や発毛の成果は個人差が大きいため、自分の体質や生活習慣に合わせて取り入れることが大切です。

最後に|洗髪を減らす前に押さえておきたい3つのこと

①「やめれば増える」は科学的根拠は乏しい

現時点で、洗髪をやめること自体が直接的に発毛や髪の増加をもたらすという強い科学的証拠はありません。目的が発毛であれば、原因の切り分けと適切な治療が不可欠です。

②頭皮衛生と適性の見極めが先決

皮脂量や生活習慣、既往の頭皮トラブルによって最適な洗髪頻度は異なります。セルフチェックや医師の診断を通じて、自分に合った習慣を見つけることが大切です。

③増やす目的なら医学的アプローチも検討

AGAなど進行性の脱毛症は、放置期間が長いほど回復が難しくなります。早期に医療機関で相談し、ガイドラインで推奨される治療を含めて検討することが将来の選択肢を広げます。

迷ったら自己判断で長期間放置せず、専門医に相談するのが安心です。

オンライン診療が可能なDMMオンラインクリニックなら、スマホやPCから最短当日に診察予約、診察後は最短当日に薬が届くため、外出せずに治療を始められます。

初診から自宅完結型なので、人目を気にせずAGA治療を検討できます。

※診療内容や薬の選択は症状・体質によって異なり、効果や安全性を保証するものではありません。

DMMオンラインクリニックの公式サイトはこちらです。

詳細はこちら